震度予測手法

前回の記事「緊急地震速報」では緊急地震速報の基本的な内容について解説しました。今回はそこで用いられている「震度予測手法」について解説してみたいと思います。

概要

現在の緊急地震速報で用いられている震度予測手法は、「震源とマグニチュードによる手法」と「震源要素によらない手法」に大別されます。

地震の発生を知るためには、震源に最も近い観測点にP波が届く必要があります。個々の観測点で地震波形を逐次処理して、観測点から震央(震源の真上に当たる地表の点)までの距離や最大振幅値などを算出することを「単独観測点処理」と呼びます。この結果は気象庁の処理中枢システムに直ちに送信されます。

処理中枢システムでは、これらの単独観測点処理の結果が集約され、IPF法(Integrated Particle Filter 法)を用いた震源決定や、PLUM法(Propagation Local Undamped Motion 法)による震度予測が実行されます。

また、各々の震源の同一判定や精度評価、ハイブリッド処理を経て予測震度や地震波の到達時間が計算されます。この結果が緊急地震速報の発表条件、または更新条件を満たした場合に緊急地震速報が発表されます。

単独観測点処理

P波が観測点に到達し、基準以上の地動が観測された場合、単独観測点処理が開始されます。この処理はP波が観測点に到達してから逐次実行され、地動が通常状態に戻るまで処理中枢にその結果が送信されますが、振幅のモニターを除いた処理は、最初の1秒間で行われます。

単独観測点処理は、震央方位、震央距離などを推定します。また、地震動の強さの指標として最大振幅値やリアルタイム震度1観測点で観測された値を工学的基盤上の値に変換したものを逐次算出します。

処理中枢システム

処理中枢システムでは単独観測点処理された情報や波形データを受信し、各種震度予測処理を行います。

- 震源とマグニチュードによる震度予測手法(震源由来震度)

- 震源決定手法(IPF法)

IPF法は、2016年12月に導入、運用が開始された新しい震源決定手法です。1つの地震か否かを判別する際、従来手法では、観測データの時刻情報や揺れの大きさの情報など、種類に応じた解析手法を独立に処理していましたが、IPF法では、観測データの各情報を統合的に処理する方法が採用されています。これにより、複数の地震の発生タイミングが偶然重なったとしても、それらを高い確度で識別できるようになりました。

また、従来別々に用いられていたデータや手法を統合的に用いることで、より安定して精度の良い震源を推定できるようになりました。これにより、たとえ地震の識別が完全にはできなかったとしても、大きく離れた位置に震源を推定してしまうことが少なくなりました。 - 予測震度算出処理

震度の予測には、経験的手法の1つである距離減衰式2地震の揺れは震源から遠くなればなるほど弱くなる。この地震の揺れの強さと震源からの距離との関係を式に表したものが採用されています。震源位置(緯度、経度、深さ)、マグニチュードおよび対象となる地点の地盤増幅度3国土数値情報の1つであり、地震時の揺れの大きさを数値化したもので、地震に対する地盤の弱さを示すを入力データとして、最大震度を算出します。

ここで採用されている距離減衰式は、概ね50km以浅の地震を対象として決定された式であるため、深発地震に対して適用すると最大速度値が大きく計算されます。そのため、現在は運用上、震源の深さが150kmより深い場合には震度を予測しないように対処されています。 - 主要動到達時刻算出処理

主要動到達時刻の予測には、気象庁が使用している速度構造(JMA2001)を基に震央距離・深さごとに作成された走時表4地震波が震源から観測点に伝わるまでに要する時間を「走時」と呼び、震央距離と走時との関係を表に表したものが使用されています。震源位置(緯度、経度、深さ)および地震の発生時刻を入力データとして、主要動到達時刻を算出します。

- 震源決定手法(IPF法)

- 震源要素によらない震度予測手法(波面伝播非減衰震度)

- PLUM法

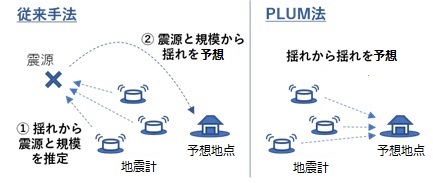

PLUM法は、2018年3月に導入され、運用が開始された新しい震度予測手法です。震源域が百キロメートルを越えるような巨大地震が発生した際でも精度良く震度が求められます。従来手法では、推定した震源や地震の規模をもとに、任意の地点の震度を求めていました。一方で、PLUM法では、震源や地震の規模の推定は行わず、予測したい地点周辺の地震計で観測された揺れの情報(震度に相当する値)から直接その地点の震度を求めます。

これは「予測地点の付近の地震計で大きな揺れが観測されたら、その予測地点も同じように大きく揺れる」という考えに従った予測であり、予測してから揺れがくるまでの時間的猶予は短時間となりますが、広い震源域を持つ巨大地震であっても精度良く震度を予測できます。

- PLUM法

- ハイブリッド処理

「震源とマグニチュードによる震度予測手法」と「震源要素によらない震源予測手法」の、それぞれの予測震度が時間的・空間的に同一の地震動とみなせた場合、両者の予測震度の大きい方を採用することで両手法を統合した震度予測を行います。

※この記事は、気象庁の技術的参考資料をもとにした内容です。